什么是电压降?

电路中的压降表示电源端电压与负载端电压之间的差值。电压降取决于电流负载、电缆类型和其他因素,对最小电缆尺寸有很大影响。

这些标准规定了允许的压降百分比限制。

电压降方程式

在确定最大压降时,可以假设电缆的功率因数等于负载的功率因数,从而应用一个等式。

这个等式可以表示为

\(V_d = I \cdot Z_c\) (Eq. 1)

在哪里?

- Vd是 电缆中的电压降,单位为伏特

- I是流经电缆的电流,单位为安培

- Zc是 以欧姆为单位的导体阻抗,据此,= √((Rc2+Xc2))

Rc表示电缆电阻,是导体材料、尺寸和工作温度的函数。Xc代表电缆电抗,是形状和相距的函数。

请注意,在计算直流压降时,电抗Xc的值为零。

使用免费的压降计算器可轻松准确地计算压降。

基于功率因数的电压降

如果电源电压和负载电压的相位角不同,则需要使用另一套公式来补偿这一变化。当电流大于电压时,电源电压最终小于负载电压。在所有功率因数情况下,电压降IZc都是相同的,但相位角不同,电缆和负载功率因数相等时除外,此时电压降Vd是IZc 的最大值。以下公式适用于滞后功率因数。

单相系统

\V_{d1\phi} = IL[2(R_c cos \theta + X_c sin \theta)]\) (公式 2)

平衡三相系统

\(V_{d3\phi} = IL[\sqrt{3}(R_c cos \theta + X_c sin \theta)]\) (公式 3)

电阻和电缆工作温度

电缆的电阻取决于温度,该标准提供了特定工作温度下的电阻表。

如果电缆的工作温度低于标准表中规定的最高温度,则导体温度可通过以下公式估算:

在哪里?

- I0= 工作电流,安培

- IR= 额定电流表中提供的额定电流(取自 AS/NZS 3008.1 表 4-21)

- 00= 携带电缆时的工作温度,摄氏度

- 0A= 环境空气或土壤温度,摄氏度。

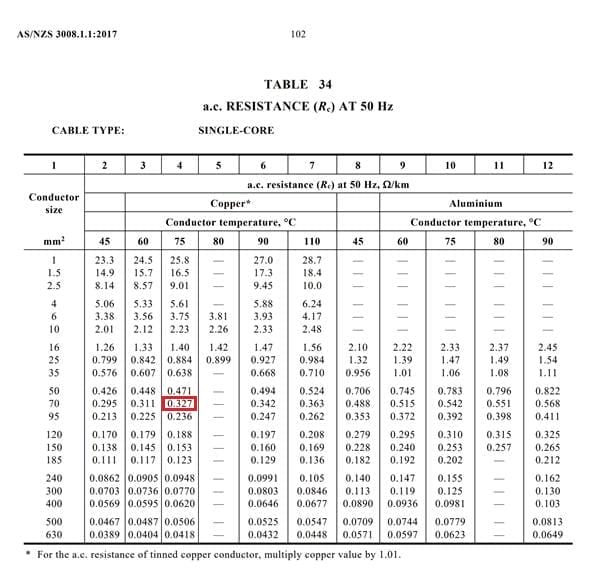

计算出电缆工作温度后,就可以选择电缆电阻。在 AS/NZS 3008.1 中,表 34-50 提供了下列工作温度下的电阻值:45oC、60oC、75oC、80oC、90oC、110oC,然后将计算出的工作温度提高(更保守)到最接近的温度。

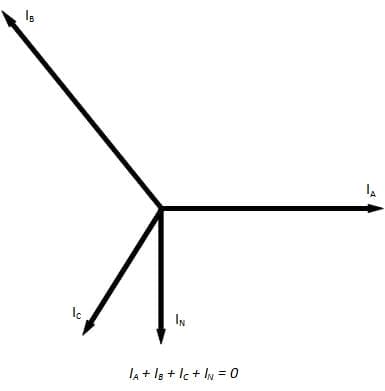

不平衡多相电路的电压降

在不平衡系统中,电流将流经中性线,如图 1 中的相量图所示:

在这种情况下,有两种处理电压降的方法。一种保守的方法是假定三相负载平衡,使用负载最重的相电流进行计算。但是,如果可以证明各相电流在一致的时间段内大小不同,则可以通过将负载最重的相电压降与中性点的电压降相加来计算单相电压降,如下式所示。

下一节,我们将提供一个压降计算示例。

电压降计算示例

铜导体 XLPE 绝缘单芯电缆与三相 400 V 电源相连。安装直接埋入地下(参考环境温度为 25oC),长度为 120 米。负载电流为 240 A,功率因数为 0.9。

三相电压降是多少?

步骤 1:确定电缆工作温度

图 2:电缆直接埋入地下的示意图。

XLPE 绝缘电缆的正常使用工作温度为 90˚C。使用公式 4 计算电缆工作温度:

\(\theta_0 = (90^{\circ} - 25^{\circ})(\frac{240}{277})^2 + 25^{\circ\})

步骤 2:根据电缆工作温度确定电缆电阻

使用表 34 (请参阅下面的附录 1) ,我们可以找到与导体尺寸相匹配的电缆交流电阻,且导体温度最接近步骤 1 中计算的电缆工作温度。由于我们计算出的温度为 73.8°,因此应将温度四舍五入,并假定 75° 是最准确的温度。

根据表 34,工作温度为 75° 的 70 mm2 铜导体电缆的电阻为 0.327 Ω/km,或 0.000327 Ω/m。

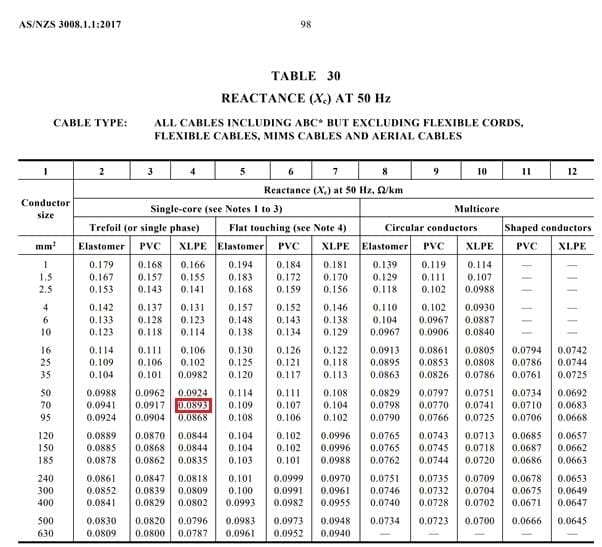

步骤 3:确定电缆电抗

单芯电缆的电抗取决于电缆类型和电缆间距。

利用表 30(参见下文附录 2),我们可以计算出 50 赫兹时的电抗。

我们的电缆采用三叶形排列,因此从第 3 栏可以看出,电缆电抗为 0.0893 Ω/km,或 0.0000893 Ω/m。

步骤 4:根据功率因数和电缆工作温度计算压降

我们将使用公式 3 计算三相电压降。为此,我们需要根据给定的负载功率因数计算出负载的相角,如下所示:

\(\theta = cos^{-1}(0.9)\)

\(\theta = 25.84193276^{\circ} = 0.4510268 \; rads\)

\(sin\theta = 0.43588989\)

现在,我们已经掌握了计算三相电压降所需的所有参数:

\(V_{d3\phi} = 250 \cdot 120[\sqrt{3}(0.000327 \cdot 0.9 + 0.0000893 \cdot 0.43588989)]\)

\(V_{d3\phi} = 17.315 \; V\)

电压降占电源电压的百分比为 17.315 / 400 V,即4.33%。

附录

附录 1 - 表 34,相关数值用红色标出

附录 2 - 表 30,相关数值用红色标出